Fisiologia dell'Orgasmo - Punto G e Ghiandola di Skene

Tabella dei Contenuti

L’orgasmo è una normale funzione psico-fisiologica degli esseri umani e questo processo avviene anche in altre specie animali. Ma come avviene nell’uomo e quali sono le parti anatomiche coinvolte?

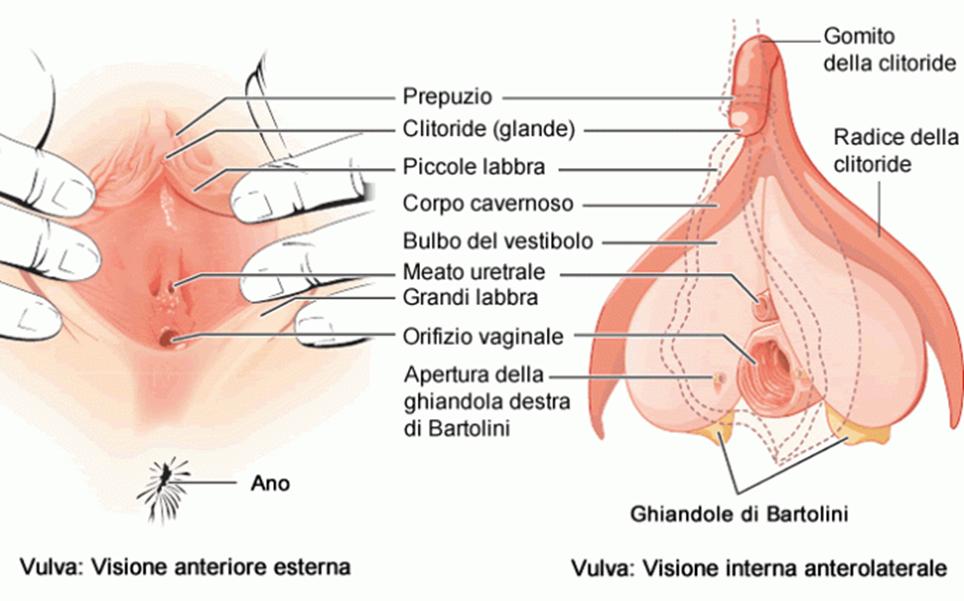

L’anatomia della vulva e degli organi erettili femminili è descritta nei manuali di anatomia umana con il clitoride che viene considerato omologo al pene maschile. Già su questo punto, però, occorre aprire una parentesi, infatti, Il glande del clitoride non è il vero omologo del glande del pene perché non ha un’apertura uretrale. Si pensa, in realtà, che il vero glande femminile è l’area che circonda l’apertura uretrale (che non ha un nome anatomico specifico) e gli studi indicano che l’area di questo tessuto (glande periuretrale) diminuisce (viene quindi schiacciata) con la penetrazione del pene e torna alla dimensione normale dopo l’uscita di questo, indicando che è mossa durante il coito. La fisiologia sessuale femminile fu descritta per la prima volta nel libro di testo di Dickinson nel 1949 e successivamente da Masters e Johnson nel 1966.

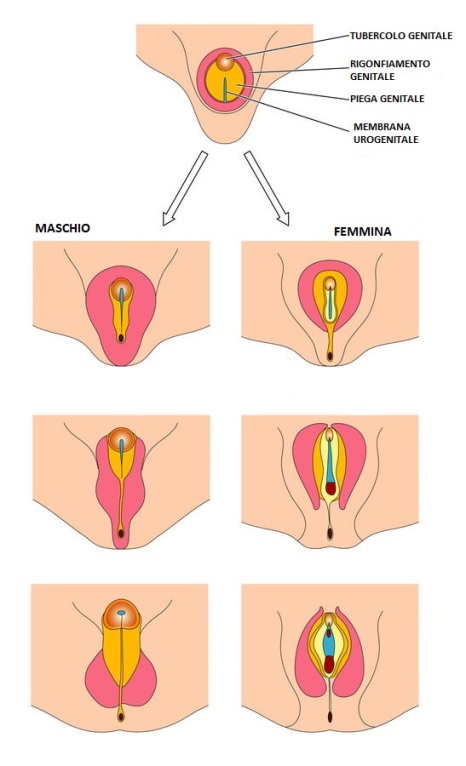

Negli embrioni maschili e femminili gli organi genitali esterni e interni sono indifferenziati per le prime settimane. A 8 settimane di gestazione i genitali esterni dei maschi e quelli delle femmine iniziano a svilupparsi dal seno urogenitale (che è diviso in parti pelviche e falliche), dal tubercolo genitale, dalle pieghe urogenitali e dai rigonfiamenti labioscrotali. I corpi cavernosi del clitoride e il glande con il prepuzio sono formati dal tubercolo genitale (che si piega in avanti o in modo caudale).

Nella femmina queste strutture non sono così grandi come nel maschio, sebbene nelle fasi iniziali il clitoride superi la lunghezza dell’omologa controparte maschile. Il vestibolo della vagina, le piccole labbra, i bulbi vestibolari e il corpo spongioso femminile sono formati dalla parte pelvica e fallica del seno urogenitale e dalle pieghe urogenitali, che non si fondono insieme. I rigonfiamenti labioscrotali non si fondono, formando così le grandi labbra.

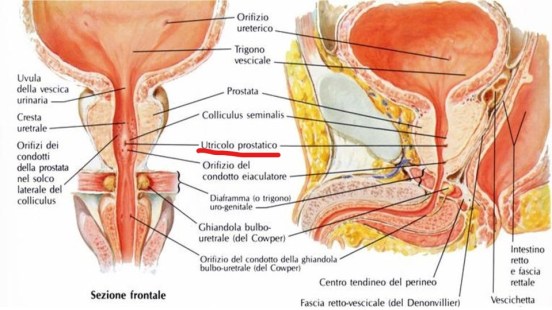

Nella femmina, la parte pelvica del seno urogenitale si sposta verso il basso e viene incorporata dalla parte del tubercolo genitale aprendosi esternamente attraverso l’orifizio vaginale e uretrale. Nel maschio, la parte pelvica del seno urogenitale corrisponde alla porzione interna dell’uretra situata sotto il collicolo seminale (veru montanum), una prominenza nella superficie dorsale dell’uretra prostatica dove i dotti eiaculatori si aprono. Tra i due dotti eiaculatori vi è l’utricolo prostatico (cioè la “vagina maschile”, poiché è l’omologo della vagina femminile). A volte i dotti eiaculatori si aprono nel prostaticutricolo invece che nella prostaticuretra. Il piccolo segmento dell’uretra prostatica che raggiunge il collicolo seminale dalla vescica, corrisponde a tutta l’uretra femminile.

La principale differenza tra genitali maschili e femminili è la mancanza dello sviluppo nella femmina dell’uretra esterna, come conseguenza della non fusione delle pieghe urogenitali. Tuttavia, le strutture responsabili della formazione dell’uretra esterna nel maschio sono presenti anche nella femmina e corrispondono al vestibolo vaginale e della superficie interna delle piccole labbra.

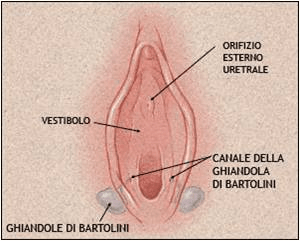

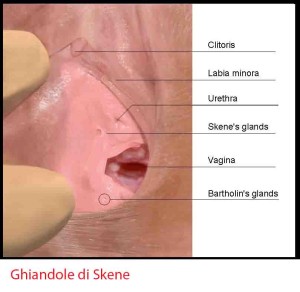

Il vestibolo vaginale è di forma triangolare. Questa area corrisponde alla parete dorsale dell’uretra cavernosa maschile. Qui sono localizzati l’orifizio esterno dell’uretra con i dotti parauretrali (ghiandole di Skene) che si aprono su entrambi i lati. La loro lunghezza è di 0,5-3 cm e si trovano, nelle donne, associate con la ghiandola intrauretrale (di Skene) che viene considerata la prostata femminile. Questa struttura può essere influenzata dalle stesse malattie che di solito coinvolgono la controparte maschile, inclusi carcinoma e prostatite; la secrezione di queste ghiandole, prodotta durante l’orgasmo femminile (eiaculazione femminile), contiene gli antigeni prostatici specifici.

Nei pressi del vestibolo della vagina, sono presenti le ghiandole di Bartolini. Queste ghiandole sono omologhe alle ghiandole bulbouretrali maschili o alla ghiandola di Cowper. Secondo alcuni studi, il fluido pre-eiaculatorio secreto dalla ghiandola di Cowper nell’uretra distale, durante la stimolazione sessuale, manca di sperma in modo che non possa causare una gravidanza dopo il coito interrotto. Le ghiandole di Bartolini secernono un liquido appiccicoso simile al muco che precede l’orgasmo e, come nel maschio, questa secrezione pre-orgasmica è leggera e più frequente dopo una stimolazione sessuale prolungata. In queste ghiandole sono state trovate delle cellule endocrine che producono serotonina, calcitonina, bombesina, katacalcina e alfa-hCG. Inoltre nel vestibolo si aprono molte ghiandole mucose, chiamate ghiandole vestibolari minori

La vagina umana sessualmente quiescente è uno spazio potenzialmente umido, con un flusso sanguigno minimo e una tensione dell’ossigeno luminale (dei vasi sanguigni) molto bassa. Il primo segno misurabile dell’eccitazione sessuale è un aumento del flusso sanguigno. Questo processo crea la condizione di ingorgo (cioè una congestione dei vasi sanguigni a saguito del grande afflusso), eleva la tensione dell’ossigeno luminale e stimola la produzione di fluido vaginale superficiale mediante un aumento della trasudazione plasmatica che satura la capacità di riassorbimento dei fluidi dell’epitelio. La lubrificazione vaginale creata consente una migliore penetrazione del pene. A livello fisiologico, i meccanismi alla base dei cambiamenti sembrano essere mediati dal peptide intestinale vasoattivo (VIP). VIP è presente nei nervi strettamente correlati ai vasi sanguigni nella parete vaginale. La somministrazione di VIP per via endovenosa o per iniezione sottoepiteliale nella parete vaginale aumenta il flusso sanguigno vaginale e induce la produzione di fluidi vaginali. Gli aumenti del flusso sanguigno vaginale per eccitazione sessuale non sono bloccati dall’iniezione di atropina che indica che i meccanismi colinergici non sono coinvolti.

LA QUESTIONE DEL PUNTO G

L’orgasmo femminile è una funzione complessa non perfettamente compresa dove i fattori intrapsichici, cognitivi, relazionali, neurormonali, vascolari e anatomici giocano un ruolo fondamentale nella sua attuazione. Sebbene la letteratura sia ricca di descrizioni e discussioni sull’orgasmo vaginale rispetto a quello clitorideo e solo pochi studi analizzino la sensibilità erotica genitale alla stimolazione tattile in femmine sane, è evidente che alcune donne hanno bisogno di una stimolazione diretta, esterna, clitoridea mentre altre possono raggiungere l’orgasmo anche attraverso la penetrazione che stimola direttamente i distretti interni clitoridei e le strutture della parete vaginale e indirettamente la parte esterna dello stesso organo.

Altre aree vengono coinvolte nel meccanismo dell’orgasmo: l’uretra, le piccole labbra, la fascia di Halban (La porzione di fascia che si interpone tra parete vaginale e vescica o di Halban) e il glande periuretrale. Sulla base della sua presunta bassa presenza di recettori sensoriali, la vagina era prima considerata scarsamente reattiva. Tuttavia, Gräfenberg suggeriva un’area variabile di maggiore sensibilità sulla parete vaginale che prendecontatto con l’uretra. Lo spazio uretrovaginale (dove corre la fascia di Halban) sembra essere critico costituito da tessuto fibro-connettivo e un gran numero di vasi sanguigni, ghiandole, fibre muscolari e terminazioni nervose. La stretta vicinanza fisica dell’uretra e del clitoride alla parete vaginale anteriore suggerisce un’associazione tra queste strutture anatomiche ed una funzione sessuale. Infatti, la parete vaginale anteriore è un organo attivo, che trasmette, durante il rapporto sessuale, l’effetto della spinta del pene nella vagina al clitoride, stirando i due legamenti che si inseriscono attorno alla sua base. Per quanto riguarda il clitoride, l’esame microscopico rivela che la parete anterosuperiore della vagina umana differisce da un soggetto all’altro. La presenza di tessuto pseudocavernoso (bulbo del clitoride) nella mucosa vaginale anteriore è un reperto frequente ma non universale (86%). Intorno all’uretra, l’esistenza delle ghiandole di Skene del rimanente embriologico prostatico, è anche una variante anatomica e non una costante.

La possibile esistenza del “punto G” ha suscitato un certo dibattito e interesse all’interno della comunità scientifica e il pubblico in generale. Con l’abbattimento di molti tabù inerenti alla sessualità e quindi ad una sempre maggiore ricerca della gratificazione sessuale, il fenomeno del punto G ha provocato un certo fermento in ambito di ricerca e, più nello specifico, in ambito clinico (ci sono alcuni casi in cui, molte donne si sono sottoposte alla chirurgia estetica per poter aumentare quest’area erogena)

LA STORIA DEL PUNTO G

L’esistenza del punto G risale già al I secolo DC. In una poesia di Bai Xingjian, un alto ufficiale di corte nella dinastia Tang (776-826) intitolata “Il divertimento del cielo e della terra”, viene menzionata una zona erogena nella parete vaginale anteriore che viene chiamata “frutto del latte” che produce un liquido biancastro a seguito della sua stimolazione. (Questa poesia, fa parte di un’opera più estesa, chiamata letteralmente “il Saggio poetico della grande beatitudine o (“Poetic Essay of the Great Bliss” ). Questo saggio descrive degli atti sessuali commessi in vari contesti da persone coinvolte in varie relazioni. I dettagli grafici devono aver scandalizzato molto i lettori successivi alla dinastia Tang, poichè il testo è scomparso dopo questo periodo. Nel 1908, però, questo manoscritto è stato riscoperto dall’esploratore francese Paul Pelliot.). Anche in india, opere indipendenti, come il Kama-Sutra, scritte all’inizio del I secolo DC, e l’Anangaranga, scritte nel XIII secolo, menzionavano una zona erogena nella vagina denominata “madanagamanadola” che quando stimolata genera una “tempesta di acqua dell’amore “. Le zone erogene femminili e l’eiaculazione sono documentate in molti testi antichi, ma la più antica indagine scientifica su ciò che oggi è considerato il punto G può essere fatta risalire al ginecologo olandese del XVII secolo Reinjier De Graaf e al suo “Tractatus de Virorum Organis Generationi Inservientibus”. In questo lavoro, questo studioso, descrive il tessuto periuretrale paragonandolo alla ghiandola prostatica maschile.

Gran parte delle precedenti prove a sostegno dell’esistenza del punto G sono aneddotiche. Nel 1950, Grafenberg descrisse un’area di 1-2 cm sulla parete anteriore della vagina vicino alla vescica e all’uretra, circa a metà strada tra l’osso pelvico e la cervice, che in alcune donne era particolarmente sensibile alla stimolazione meccanica diretta. L’autore ha basato queste osservazioni sulla base delle sue esperienze maturate con la sua attività da ginecologo. Ulteriori prove aneddotiche sono state fornite da altri studiosi 30 anni dopo

Successivamente anche altri studi hanno descritto dei casi in cui era presente un eccitamento sessuale e in alcuni casi degli orgasmi quando la presunta area corrispondente al punto G veniva stimolata. Oltre agli studi diretti, nel tempo sono stati condotti anche dei “trial” basati sulla somministrazione dei questionari. Uno di questi studi si è occupato di valutare l’atteggiamento delle donne riguardo all’esistenza del punto G. Il progetto di ricerca è consistito nel consegnare un questionario riguardo le abitudini sessuali a un campione casuale di 2.350 donne. La risposta di questo campione di donne è stato del 55%. Di questo campione, la maggioranza (84%) ha affermato di “aver creduto che nella vagina esista un’area altamente sensibile”. Successivamente un altro studioso, Thabet, arrivò a classificare il punto G in due tipi di corpi: uno localizzato e uno diffuso. Secondo questo autore, però, sono i soggetti a presentare il punto localizzato ad avere un maggior beneficio dalla stimolazione.

In contrapposizione a questo, però, altri studiosi hanno suggerito che la parte distale della parete anteriore della vagina non è l’unica zona erogena. Uno studio del 1985 ha dimostrato che la stimolazione manuale della parete posteriore può suscitare comunque una risposta orgasmica. In un articolo del 97’, gli studiosi hanno ulteriormente confermato che gli orgasmi possono essere provocati da vari siti anatomici tra cui il clitoride e le pareti vaginali.

In sintesi la storia del punto G, mostra molti problemi associati all’uso di testimonianze non verificate che spesso sono servite più che altro all’assemblaggio di prove fittizie e spesso controverse.

Nel tempo, la spiegazione principale data per giustificare la maggiore sensibilità della parete vaginale anteriore è la sua vicinanza al tessuto periuretrale, vale a dire i bulbi vestibolari e i corpi cavernosi del clitoride. In effetti, alcuni studiosi hanno suggerito che i bulbi del vestibolo sono così intimamente legati alle altre componenti del clitoride che dovrebbero essere ribattezzati “bulbi del clitoride”. Tuttavia, questa opinione non è condivisa dagli anatomisti e dagli embriologi.

A parte la nomenclatura, la pressione meccanica sulla parete anteriore potrebbe stimolare indirettamente le strutture del clitoride, compreso il nervo del clitoride dorsale (DCN), aumentando così la sensazione di piacere. Inoltre, altri studi hanno dimostrato che durante la contrazione del muscolo elevatore dell’ano, che si verifica durante la stimolazione sessuale, i corpi del clitoride scendono e si avvicinano alla parete vaginale anteriore distale. Questo potrebbe spiegare la particolare sensibilità della parete vaginale anteriore durante la stimolazione sessuale e il suo ruolo nell’orgasmo. Nel tempo anche modalità di imaging come la risonanza magnetica sono state impiegate per studiare le strutture anatomiche della riproduzione, ma nessuna è stata fruttuosa nell’accertare direttamente un’entità simile al punto G; anche se, tramite questo strumento, è stato possibile osservare che le regioni della corteccia sensoriale attivate dall’autostimolazione clitoridea, vaginale o cervicale, sebbene leggermente sovrapposte, sono separabili. Questa scoperta indica che esiste una risposta sensoriale significativa e separata alla stimolazione di ciascuna di queste regioni genitali.

Nel 2008, Gravina ed Emmanuele Jannini hanno descritto le differenze nello spessore dello spazio uretrovaginale come misurato a ultrasuoni in 20 volontarie di sesso femminile sane con e senza orgasmo. Mentre gli autori hanno scoperto che lo spazio uretrovaginale era più spesso nelle donne che avevano orgasmi vaginali rispetto a quelli clitoridei, non riuscivano comunque a dimostrare una relazione diretta tra la differenza dello spessore e l’inizio o la progressione dell’orgasmo. Infatti, non hanno dimostrato che la differenza è causata dal punto G, piuttosto che una semplicemente una conseguenza delle contrazioni orgasmiche più forti e ripetitive. A parte lo studio di Gravina, non vi è stata alcuna evidenza radiografica della posizione anatomica del punto G.

IL RUOLO DELLE GHIANDOLE DI SKENE

Nonostante dozzine di studi precedenti sul punto G, le uniche strutture anatomiche identificate nell’area sono le ghiandole e il tessuto periuretrale di Skene. Le ghiandole di Skene sono attive durante l’eccitamento sessuale e sono note per secernere una buona quantità di liquido durante la stimolazione e, secondo alcuni rapporti, durante l’orgasmo (elemento che avvalora la tesi dell’eiaculazione femminile)

Mentre la relazione tra l’eiaculazione femminile e il punto G non è chiara, la vicinanza anatomica delle ghiandole di Skene al presunto punto G suggerisce che potrebbero essere la sua struttura anatomica. Alcuni studi hanno dimostrato che le ghiandole di Skene sono, in realtà, ghiandole periuretrali analoghe alla prostata che drenano le loro secrezioni dal tratto urogenitale attraverso dei lunghi dotti. È stato dimostrato che il comportamento immunoistochimico di queste ghiandole corrisponde alle ghiandole prostatiche nei maschi in età prepuberale. Il fluido emesso durante l’orgasmo, inoltre, mostrava tutte le caratteristiche biochimiche del fluido prostatico.

Nei sondaggi eseguiti sul campione di popolazione femminile, è emerso che c’è una correlazione tra punto G ed eiaculazione femminile, di conseguenza, alcuni studiosi hanno sostenuto che il punto G è un sistema di ghiandole e dotti situati all’interno della parete anteriore della vagina che potrebbero svolgere un ruolo nella fase stimolatoria della risposta sessuale e dell’orgasmo. Da una parte questo suggerisce che le ghiandole di Skene sono correlate al punto G e all’eiaculazione femminile, ma ci sono anche altre relazioni che danno solo una debole relazione di queste con l’orgasmo femminile e la motivazione sta nel fatto per cui le ghiandole di Skene mancano dei recettori per la stimolazione tattile. Alcuni scienziati, quindi sostengono che le ghiandole di Skene non sono il punto G, ma delle ghiandole intrauretrali che in parte prendono parte al vestibolo vaginale. Inoltre, secondo questi scienziati è più giusto dire che ci sia una “emissione femminile” piuttosto che una “eiaculazione femminile” poiché, a tutti gli effetti, l’eiaculazione è composta da altre componenti fisiologiche

L’area distale della parete anteriore della vagina sembra essere la regione più sensibile, ma l’esistenza di un “punto G” anatomico rimane da dimostrare. Recenti studi descrittivi forniscono solo prove circostanziali o mancano di un rigore scientifico completo. La difficoltà nell’individuare queste strutture potrebbe essere dovuto, in parte, al fatto che i genitali femminili mostrano un’elevata variabilità individuale o, più probabilmente, potrebbe indicare che un punto G, semplicemente, non esiste. Tuttavia, relazioni e testimonianze aneddotiche sull’esistenza di un’area altamente sensibile nella parete anteriore distale richiedono ulteriori considerazioni.

LA FUNZIONE DELL’ORGASMO FEMMINILE COME COLLANTE SOCIALE

Se l’evoluzione avesse collocato il clitoride umano all’interno della vagina, entrambi i partners, impegnati in un rapporto sessuale che preveda la penetrazione, potrebbero essere in grado di avere orgasmi simultanei e un migliore legame di coppia e i biologi potrebbero indicare questa disposizione come un eccellente adattamento che motiva entrambi i sessi a impegnarsi in modo efficiente nei comportamenti riproduttivi. Invece, il clitoride giace in una posizione in cui la penetrazione non è in grado di stimolarlo efficientemente, infatti, questo, è di solito nascosto sotto un prepuzio e abbastanza lontano dal vestibolo vaginale; inoltre, le femmine, al contrario dei maschi, possiedono la capacità di raggiungere un numero illimitato di orgasmi (non clitoridei), ma i genitali femminili sono profondamente diversi tra individuo e individuo e difficili da esplorare per un partner occasionale. C’è poi da considerare che la vagina si è evoluta per essere uno strumento perfetto per la stimolazione del pene durante un rapporto sessuale, ma questo non è vero se si fa un discorso di reciprocità: le femmine raggiungono l’orgasmo vaginale molto più difficilmente

Per l’uomo, poi, l’evoluzione ha fatto in modo di selezionare e di far adattare il sistema riproduttivo maschile ad un orgasmo seguito da un periodo refrattario dopo l’eiaculazione che impedisce altri rapporti. Queste differenze tra orgasmo maschile e femminile hanno fatto intuire a molti studiosi che in realtà, l’orgasmo femminile non ha nessuna funzione ai fini di un aumento della fitness individuale

La conseguenza di questa sfasatura evolutiva nei primi umani ha portato ad un cambiamento nel comportamento riproduttivo: i partner maschili hanno iniziato ad utilizzare una stimolazione diretta del clitoride per garantire l’orgasmo al partner femminile. Ciò significa anche che la propensione femminile all’orgasmo è strutturalmente e funzionalmente indipendente dall’attività direttamente correlata alla procreazione. La stimolazione del clitoride provoca conseguentemente la lubrificazione vaginale, che facilita il rapporto sessuale, ma a tutti gli effetti l’orgasmo femminile non richiede la penetrazione; in senso pratico, se l’obiettivo di una femmina è l’orgasmo, la penetrazione è probabilmente irrilevante.

Molti ricercatori hanno cercato di spiegare perché l’evoluzione abbia selezionato degli individui con un clitoride così lontano rispetto al vestibolo vaginale nonostante le femmine di Homo sapiens siano in grado di provare l’orgasmo. Alcuni studiosi hanno suggerito che il clitoride è separato dalla vagina per adattarsi al bipedismo o al parto. In alcuni altri primati, effettivamente, il clitoride è più grande rispetto alle femmine umane e più vicino alla vagina. Data questa disposizione a tutti gli effetti enigmatica, le spiegazioni associate all’origine e al mantenimento dell’orgasmo femminile sono a questo punto divise in adattamenti che hanno a che fare con i legami sociali, con risposte endocrine o con un’origine del tutto casuale. È interessante notare che uno studio eseguito 200 donne ha rivelato che la lunghezza del clitoride esterno varia di oltre il 25%, dimostrando che le differenze individuali sono macroanatomiche. Inoltre, negli studi sui cadaveri, il clitoride interno può presentare grandissime differenze individuali. Non è ancora stato stabilito se queste differenze siano correlate con la capacità di raggiungere l’orgasmo.

Data questa complessità, la domanda sorge spontanea: l’orgasmo femminile è evolutivamente importante?

Vale la pena, a questo punto, riconsiderare brevemente il concetto di “adattabile” elaborato da Gould e Vrba. Secondo questi studiosi, infatti, un qualsiasi tratto ha avuto origine per una precisa funzione; ciò è difficile da estrapolare dal ruolo di un tratto presente in una singola specie, poiché i tratti possono cambiare il loro ruolo durante l’evoluzione e spesso vengono utilizzati in nuovi ruoli (exaptation) o li perdono completamente. Alcune di queste vestigia scompaiono, ma altre possono essere così strettamente integrate nello sviluppo dell’organismo che esse (secondariamente alla funzione originale) svolgono un ruolo strutturale e persistono attraverso le generazioni.

La maggior parte degli studi sull’orgasmo femminile non si sono focalizzati sullo studio dell’origine, ma piuttosto sul ruolo che l’orgasmo femminile ha nella specie umana o negli altri primati. E indipendentemente dal fatto che l’orgasmo stesso fosse un adattamento, può comunque aver influenzato la direzione dell’evoluzione, anche se non dalla sua funzione primaria. I tratti, a prescindere dalla loro funzione, generano opportunità per nuove dinamiche evolutive. Ad esempio, le penne degli uccelli si sono evolute per migliorare la termoregolazione, ma allo stesso tempo, si sono adattate a servire come strumento di volo e, di conseguenza, questo adattamento ha dato vita ad un gruppo di grande successo: gli uccelli. Allo stesso modo, il progesterone è fondamentale per il mantenimento della gravidanza tra i mammiferi placentari ed è stato cruciale nel generare una grande varietà di tipi di gravidanza, ma non si è evoluto per la gravidanza, ma è presente da milioni di anni. Un altro esempio è la prolattina, un ormone che prende il nome dal suo ruolo essenziale nella lattazione dei mammiferi, tuttavia la prolattina è stata presente almeno dall’ultimo antenato comune con i pesci teleostei.

IL RUOLO DELL’EMPATIA NELLA RICERCA DEL PARTNER

L’empatia è una caratteristica essenziale della vita sociale umana. Questa capacità consente alle persone di sapere, con una certa accuratezza, ciò che un altro individuo sta pensando e come si sente; l’intersoggettività è un processo a bassa latenza che consente una comprensione quasi istantanea degli altri. Sebbene sia difficile valutare l’intersoggettività nelle specie non umane, vi sono prove che anche altre specie ne sono in grado, in una certa misura.

Secondo la tesi prosociale, la separazione anatomica dell’orgasmo dalla funzione riproduttiva negli umani può aver portato all’emergere di un nuovo tipo di empatia o intersoggettività. Il fatto che il solo coito sia sufficientemente affidabile per l’orgasmo maschile ma non per quello femminile ha posto le basi per un criterio di selezione in cui le femmine preferivano accoppiarsi con maschi che avevano un particolare tipo di intuizione sociale, motivazione e autodisciplina che permetteva loro di suscitarne l’orgasmo. Il maschio che corrispondeva a queste caratteristiche doveva essere un individuo che mostrava un interesse attivo nell’esperienza del suo partner; doveva avere la sensibilità interpersonale per identificare ciò che “funziona” sessualmente e adattare il suo comportamento in risposta alla risposta femminile e avere la motivazione e l’autodisciplina per rinviare la propria eiaculazione fino a quando anche la femmina non avesse raggiunto l’orgasmo.

Questo non vuol dire che questa sia l’unica via che conduce alla moderna concezione di socialità umana; la capacità di comprendere il pensiero e le sensazioni degli altri individui potrebbe aver introdotto dei vantaggi attraverso la gamma di comportamenti sociali che hanno aiutato la specie umana ad aumentare la sua fitness.

Un recente approccio alla comprensione dell’empatia intersoggettiva è emerso dalla scoperta dei neuroni specchio, che rispondono quando un soggetto esegue un comportamento e anche nel momento in cui lo stesso soggetto osserva un altro individuo mentre esegue lo stesso comportamento. Iacoboni ha sostenuto che il “mirroring neurale” risponde alla domanda su come gli umani possano avere accesso e comprensione alle menti altrui. Secondo questa visione, l’intersoggettività emerge da una simulazione mentale in tempo reale del comportamento dell’altro, con il soggetto che percepisce letteralmente come è l’essere un’altra persona. Questa simulazione simultanea può effettivamente promuovere la collaborazione sociale e le interazioni che di solito in altre specie animali non sono possibili.

Considerando le ricerche sui neuroni specchio nelle scimmie e negli umani anche Frans de Waal ha sottolineato che le capacità empatica umana è simile a quelle di altre specie di primati. Attribuendo l’empatia intersoggettiva alle altre scimmie e agli umani, de Waal ha evidenziato l’importanza della “mappatura del corpo”, cioè, la capacità di identificare il proprio corpo con quello di un altro, dove un individuo può sentire nel proprio corpo ciò che l’altro individuo sta vivendo nel suo. Nella narrativa di de Waal, l’empatia e la consapevolezza di sé sono collegate e non sono limitate agli esseri umani; egli ha evidenziato l’esistenza dell’empatia negli elefanti, nei delfini e nelle scimmie.

Il concetto del body-mapping nello scenario eterosessuale è un caso particolare, poiché il corpo maschile e quello femminile non corrispondono nella loro anatomia e nella loro funzione. Perché un uomo porti una donna all’orgasmo, deve stimolare parti del corpo che letteralmente non ha (l’omologia tra pene e clitoride non è ovvia); deve leggere la sua mente su fenomeni che non fanno parte della sua esperienza. Sebbene il maschio possa condividere l’esperienza del piacere con la femmina, non può comunque identificare le stesse sensazioni fisiche sul suo corpo. Tuttavia condivide gli aspetti valutativi ed emotivi dell’eccitazione sessuale e può imparare a mettere in atto comportamenti che possano suscitarli nel suo partner, rispondendo ai segnali emotivi.

In contrasto con de Waal, Sarah Hrdy, nel suo saggio: “Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding” considera l’intersoggettività umana discontinua rispetto a quella di altre specie, Secondo la Hrdy, infatti, il fenomeno è emerso dalla necessità di prendersi cura e tener d’occhio, all’interno di un gruppo, i bambini. Hrdy ha precisato che l’accudimento cooperativo, dove i bambini ricevevano cure alloparentali, è un fenomeno universale nelle comunità umane e quasi sconosciuto tra le altre specie di grandi scimmie. I neonati umani impiegano più tempo a maturare e dipendono dagli altri più a lungo di qualsiasi altro mammifero; di conseguenza, sostiene Hrdy, il compito dell’assistenza all’infanzia è troppo gravoso per una madre sola o una madre e un padre. L’alloparentela, quindi, ha permesso ai bambini di essere dipendenti per un periodo di tempo più lungo, permettendo l’evoluzione di un cervello più complesso e con una maggiore capacità empatica.

La fiducia richiesta per le cure alloparentali induce diverse possibilità nei riguardi dell’intersoggettività. Il bambino in una società di cooperativa (come avviene nei kibbutz) si sarebbe dovuto trovare nella condizione di capire non solo sua madre, ma gli altri individui di quel sistema sociale. Il bambino in grado di comprendere i tutori e rispondere in modo appropriato al pianto, al sorriso e ad altre espressioni facciali emotivamente coinvolgenti può ricevere cure e alimentazione migliori; Hrdy sostiene che la crescita cooperativa dei bambini li ha resi più sensibili alle intenzioni degli altri. Inoltre, le madri devono essere in grado di valutare le intenzioni dei tutori prima di affidare loro la propria prole. Il risultato è una specie di intersoggettività fenomenica in cui gli individui sono in grado di entrare in empatia e comprendere il pensiero degli altri anche quando non sono collegati tra di loro.

Nel 2008 alcuni studiosi hanno preso in considerazione i dati riguardanti la distanza tra il clitoride e il meato uretrale (CUMD), trovando una forte relazione inversa tra il CUMD e l’orgasmo durante il rapporto sessuale. Gli Studiosi hanno suggerito che il rapporto di distanza tra clitoride e meato uretrale dipende dell’esposizione agli androgeni prenatali e concludono che le donne esposte a livelli inferiori di androgeni prenatali hanno maggiori probabilità di sperimentare l’orgasmo durante il rapporto sessuale.

Questo nuovo studio ha fatto in modo di aprire un’ulteriore domanda: ma quindi esistono femmine che riescono a sperimentare l’orgasmo e femmine che non ci riescono? Questa domanda è interessante in un contesto culturale che considera il rapporto sessuale come il “sesso reale” (cioè un atto composto da una penetrazione) e si aspetta che le femmine trovino soddisfazione in questo. Eppure a seguito di altri studi, è stato visto che nelle coppie di lesbiche erano presenti tassi di orgasmo più alti rispetto alle donne eterosessuali. Questa scoperta sembra sorprendente solo se si considera l’orgasmo principalmente come risultato di un rapporto penetrativo. L’idea che un partner dello stesso sesso sia più capace di comprendere e “sentire” un corpo che comprende le sue stesse parti non è affatto sorprendente, e i dati confermano le aspettative.

Come evidenziato da alcuni studi del 2016, l’evoluzione del clitoride, come elemento distanziato dalla vagina, nei primati e in alcune altre specie, è stata associata filogeneticamente all’emergenza dell’ovulazione spontanea, in contrasto con l’ovulazione evolutivamente ancestrale indotta in risposta agli stimoli ambientali o alla copulazione. Negli animali dove l’ovulazione è una risposta alla copulazione, il clitoride, di solito posizionato all’interno della vagina, fa parte del sistema che supporta la fertilità in presenza di una consorte. Nelle specie con un ciclo ovulatorio periodico spontaneo, il clitoride tende a essere distante dalla vagina e non è funzionale a promuovere l’ovulazione; la sua presenza può essere rudimentale in alcune specie con ovulazione spontanea, anche se si ritiene che tutte le specie di primati possano avere degli orgasmi a seguito della stimolazione del clitoride. In studi precedenti si sosteneva che l’orgasmo femminile fosse possibile potenzialmente in tutti i mammiferi. Una risposta simile all’orgasmo è stata provocata sperimentalmente in altri primati, ma a causa del diverso linguaggio, non è stato possibile capire con precisione se questi primati fossero in grado di provarlo con le stesse modalità di quello umano

Si ritiene che i primi ominidi fossero violenti, ma che evolvendo verso specie più vicine al genere Homo abbiano iniziato a vivere più o meno pacificamente in gruppi composti da più individiui. Affinché ciò accadesse, era necessario temperare l’aggressività maschile che, negli ominidi, si esprime in termini di territorialità e controllo sull’accesso dei maschi subalterni alle femmine. Per una società armoniosa e complessa, quindi, i maschi hanno dovuto sviluppare una certa empatia e cura e avevano, inoltre, bisogno di sviluppare l’autodisciplina per controllare i loro impulsi violenti.

Poiché non sembra esserci una solida certezza riguardo al fatto che il clitoride servisse all’orgasmo in tutte le specie di primati, sembrava anche improbabile che il suo ruolo principale fosse direttamente associato all’amplesso. Nel bonobo, dove il clitoride si è evoluto per essere prominente e facilmente accessibile durante l’eccitamento, è spesso stimolato come gesto sociale. Questo gesto, inoltre, viene ripetuto fino a portare ad una sorta di orgasmo negli individui femminili. Il clitoride dei bonobo, quindi, ha assunto una funzione sociale indipendente dalla riproduzione, in particolare la formazione di alleanze tra le donne, che sono in grado di strofinare i loro clitoridi insieme per raggiungere l’orgasmo nella posizione ventro-ventrale, e possono farlo molte volte al giorno.

La prospettiva attuale, comunque, propone che il clitoride umano abbia anche una funzione sociale, che è indirettamente legata alla procreazione; se si verifica la stimolazione del clitoride da parte di un maschio, si verifica in genere in un contesto che coinvolge anche la copulazione o altri comportamenti sessuali. Poiché l’orgasmo è desiderato dalla femmina ed è fondamentale per preparare il terreno ad un rapporto sessuale, il clitoride promuove indirettamente il rapporto e la riproduzione.

Le prime femmine umane, è probabile che preferissero un’interazione sessuale che portasse all’orgasmo, e ne consegue che preferissero partner che sapevano come suscitare questa risposta. Il ruolo e la posizione del clitoride, quindi, ha creato una sorta di test o standard che poteva essere trasmesso solo da un partner capace di empatia e moderazione. I tratti comportamentali di un maschio che consentivano a questo di occuparsi del piacere della femmina, consentivano alla coppia e alla loro progenie di aumentare la probabilità di propagare i propri geni, a seguito della formazione di gruppi sociali sempre più stabili

Bisogna tenere in mente che queste qualità probabilmente si sono evolute prima dell’emergere del linguaggio e quasi certamente prima dell’adozione dell’abbigliamento o del pudore. Ciò implica che i maschi dovevano adattarsi ai feedback che le femmine inviavano attraverso un linguaggio non verbale e, come tutte le prime scoperte, le conoscenze inerenti a questi nuovi comportamenti in ambito sessuali dovevano espandersi tra i gruppi sociali

I maschi che ne erano capaci (ed effettivamente non tutti lo erano) avrebbero, però, potuto scegliere se intraprendere o meno il comportamento, e le femmine avrebbero potuto scegliere i partner che speravano avrebbero potuto compiacere. Tuttavia, a seguito della conseguente evoluzione culturale predisposta dala nascita dell’agricoltura, quasi tutte le società umane hanno sviluppato norme di abbigliamento e privacy che nascondevano le informazioni e rendevano più difficile per le persone valutare il probabile interesse sessuale dei potenziali compagni.

Il maschio in grado di questi comportamenti prosociali doveva essere capace di autodisciplina sotto pressione, compresa l’abilità e la volontà di rimandare il proprio orgasmo fino a quando il suo partner non fosse soddisfatto. Perché il maschio doveva avere queste caratteristiche? A causa dell’effetto letargico della fase refrattaria maschile: se, infatti, la femmina doveva avere un orgasmo, questo doveva accadere prima dell’eiaculazione maschile.

La variazione nella forma, nella sensibilità e nelle dimensioni del clitoride da un individuo all’altro è stata presa come prova che l’orgasmo femminile non è un prodotto della selezione. In ogni caso, il risultato di ciò che Symon diceva riguardo “la stupefacente plasticità sessuale delle femmine umane” consisteva nel fatto che l’evoluzione non ha selezionato un semplice schema comportamentale nel partner, ma piuttosto un’attitudine generale all’innovazione, all’attenzione e all’adattamento richiesti dall’uomo ancestrale per essere sensibile alle risposte femminili e per modulare il suo comportamento in base al paesaggio composto dalle reazioni della femmina. Va sottolineato che le qualità selezionatesi in questa sorta di “Homo novus” ancestrale non sono legate solo alle attività sessuali, ma piuttosto hanno istanziato un orientamento sociale generale verso il generale compiacimento di un conspecifico, ritardando nel contempo la gratificazione dell’individuo che per primo l’azione altruistica.

Informative Collegate al questo argomento

Naturopata in Psicosomatica, per natura e passione, con decennale esperienza pratica, specializzato in: Fitoterapia Energetica, Massoterapia (Riflessologia, Ayurveda, Thai, ecc.), Movimenti bioenergetici, Iridologia, Alimentazione Naturale, e, in tante altre curiose materie e discipline.

Aiuto a migliorare lo stato d’animo, il livello di salute, e, la qualità di vita di chi si avvale dei miei servigi, in accordo con eventuali prescrizioni mediche.

Utilizzo la Valutazioni Analogiche, l'Analisi per via Riflessa, i Test di verifica, e, mi avvalgo di tecniche come la Riflessologia, la Kinesiologia, l’Iridologia, la Fisiognomica, la Posturologia... in aggiunta al colloquio conoscitivo per comprendere la tipologia di persona che mi si presenta, così da capirne: somatizzazioni, flussi umori, temperamento, tendenze, propensioni, predisposizioni costituzionali, …eventuali squilibri fisici, bio-energetici, e, mentali… così come, esigenze individuali, e, alimentari.

Per ulteriori informazioni vai alle pagine di dettaglio

Sede Abituale: Via Umberto, I° Rovigo

Condividi su: